在人工智能重塑教育生态的浪潮中,上海视觉艺术学院积极响应国家教育部与上海市教委“AI+教育”战略部署,以跨学科融合为支点,探索艺术与技术的共生路径。

本文系统梳理了学校10个学院、20个专业的探索与实践:从生成式AI辅助创作到智能交互场景设计,从数据驱动教学到伦理思辨课程,展现了艺术教育在智能时代的创新图景。

这些实践不仅回应政策导向,更以“新艺科”理念重构育人模式,为未来艺术人才培育开辟新视界。

随着人工智能技术的迅猛发展,manbetx万博网址艺术教育领域正迎来前所未有的变革。上海视觉艺术学院全力响应时代潮流,以“AI+艺术”为核心,召开人工智能赋能教学专题系列工作会,全面推进人工智能赋能教学工作,致力于培养具有AI素养的应用型艺术时代新人,为学校未来AI的发展指明方向。通过构建智能化教学体系、深化课程改革、推动科研创新,学校在人工智能与艺术教育的融合中取得了显著成果,为艺术教育开辟了新视界。

2024年3月,学校成立数字化和人工智能中心,持续推动艺术与前沿科技的深度融合。中心下设五大实验室——数字人工作室、数字环境设计与建造实验室、人工智能应用工作室、特种摄影工作室和数字智造实验室,各实验室以“技术赋能、跨界融合、创新驱动”为核心理念,已成为学校培养创新型艺术人才的重要平台。依据仿真数字人、城市更新建模、景观设计和室内空间建模、AI人工智能应用、摄影专业的全面提升和数字智造等技术路径,学校实施创新改革举措,特设80个兴趣小组,招募学生开展一系列人工智能教学活动:如“梦工厂”AI课程、“人工共存”AI前沿系列讲座、实践设计项目等。师生协同发展,提升教师教学水平,也提高了学生的人工智能素养。

数字人工作室聚焦虚拟数字人技术研发,在2024届毕业典礼上,AI数字人主持惊艳亮相,展现了艺术与AI交互的无限可能;数字环境设计与建造实验室结合VR/AR与3D建模技术,支持建筑、影视及游戏场景设计,推动跨学科协作创新;人工智能应用工作室探索AI在艺术创作中的落地应用,如AI绘画、文物数字化修复等,助力传统技艺焕发新生;特种摄影工作室配备子弹时间摄影系统、机械臂摄影等高端设备,突破传统影像创作限制;数字智造实验室整合3D打印、智能材料等技术,在《文物保护与数字建模技术》课程中,学生成功实现高精度文物模型重建。

该中心以“三无”(无大纲、无老师、无教材)、“三跨”(跨学院、跨年级、跨专业)为特色,打造产学研一体的创新平台。未来,中心将继续深化AI与艺术教育的融合,为培养数字化时代的复合型艺术人才提供强大支撑。

学校以“AI+课程建设、教学方法改革、实验环境搭建、师资培训、科研合作及社会应用”六大核心领域为抓手,构建了以智能赋能、融合创新为导向的新型教学体系。目前校内共计开设人工智能相关课程三十余门,在设计、新媒体艺术、时尚设计、表演艺术等多个专业中,深度融合人工智能技术,推动教学模式的全面升级。

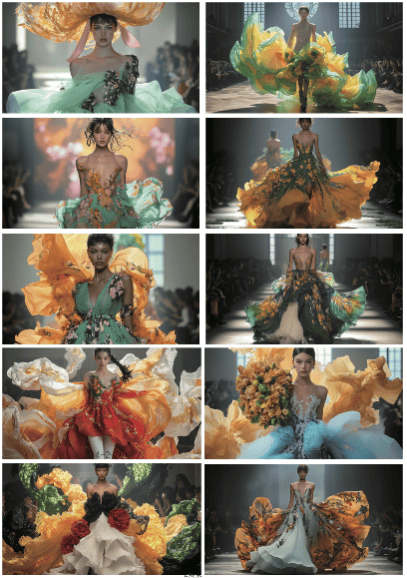

学校不仅在全校范围内开设了《AIGC工具与应用》等通识课程,还在各专业中增设了AI相关的特色课程:例如,新媒体艺术学院开设了“AI写作”、“AI动画”、“AI商业摄影”等课程,培养学生的AI技术应用能力;时尚设计学院则通过“虚拟时尚设计基础”课程,探索AI技术在时尚设计中的创新应用。

学校还积极推动微专业建设,开设了“AI数字艺术设计”微专业,培养学生的跨学科整合能力。通过实际项目锻炼,学生掌握了AIGC工具的使用方法,并在各类展览和比赛中展示了出色的创作能力:例如,广编专业学生的作品《丹青创天》入围AI央视春晚节目,充分展现了学院在AI艺术创作领域的教学成果。

学校在课程设置上,积极探索“AI+艺术”的深度融合。学校以“人工智能+”为导向,构建了覆盖公共基础课、通识选修课、专业AI课程的多层次课程体系,形成“AI+艺术”与“艺术+AI”双向赋能的新格局。在设计学院,学院通过“AI+课程建设”优化了智能化教学体系:例如,在“生成设计”课程中,学生利用Midjourney等AI工具进行视觉风格的生成与创新,培养了学生的风格分析与创意能力;在“AIGC辅助设计”课程中,学生通过AI工具实时生成室内、产品、平面设计方案,极大提升了作品的质量与效率。

设计学院还构建了“智能课堂+虚拟实验+项目制学习(PBL)”的混合式教学模式,利用AI技术实现个性化教学。通过智能课堂,学生可以在AI辅助下进行实时反馈与互动,提升学习效率;通过虚拟实验,学生可以在VR/AR环境中进行沉浸式学习,拓展创作空间。